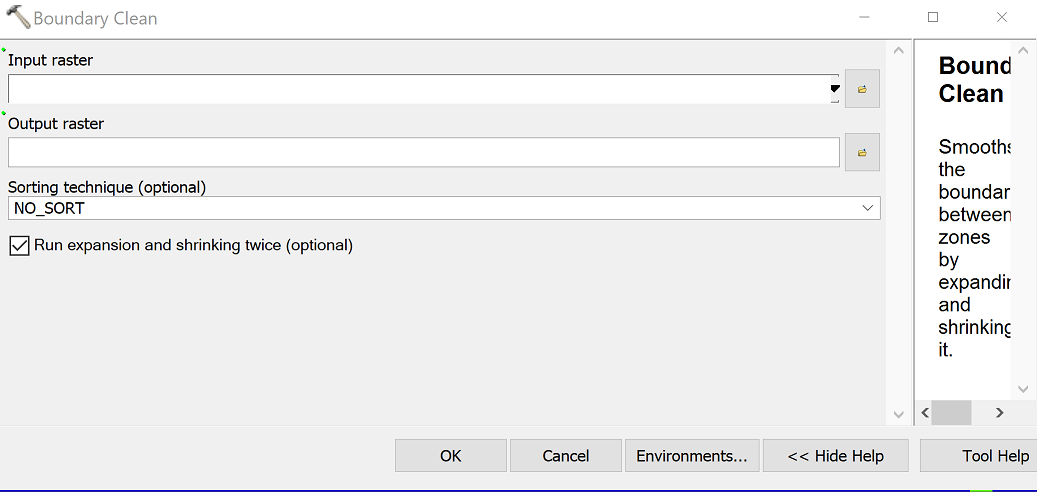

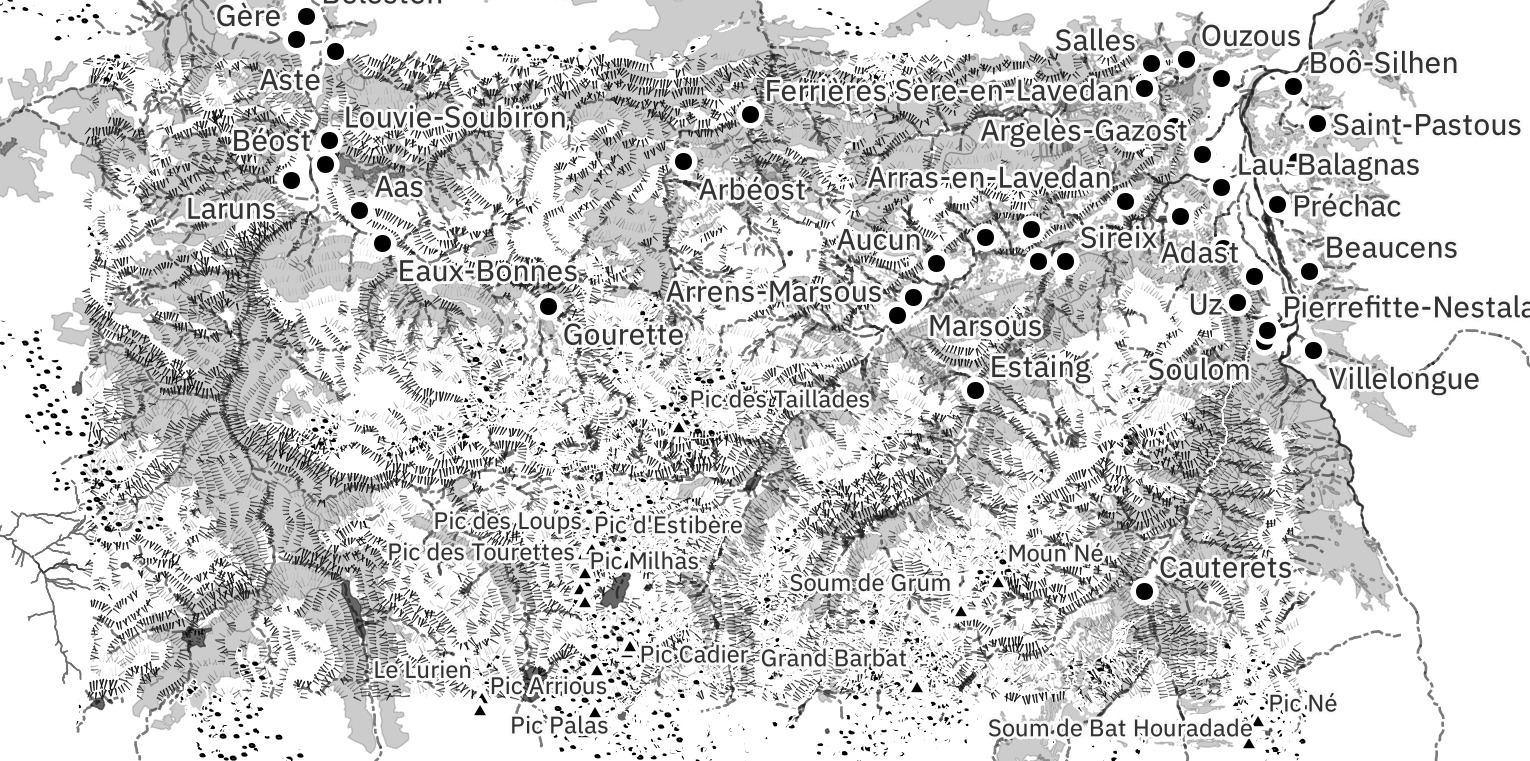

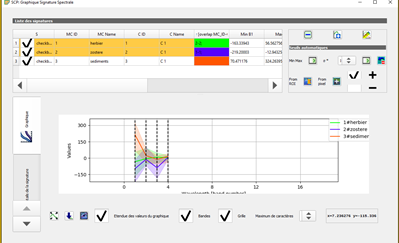

Classification supervisée:lissage des frontières de classe avec ArcMap

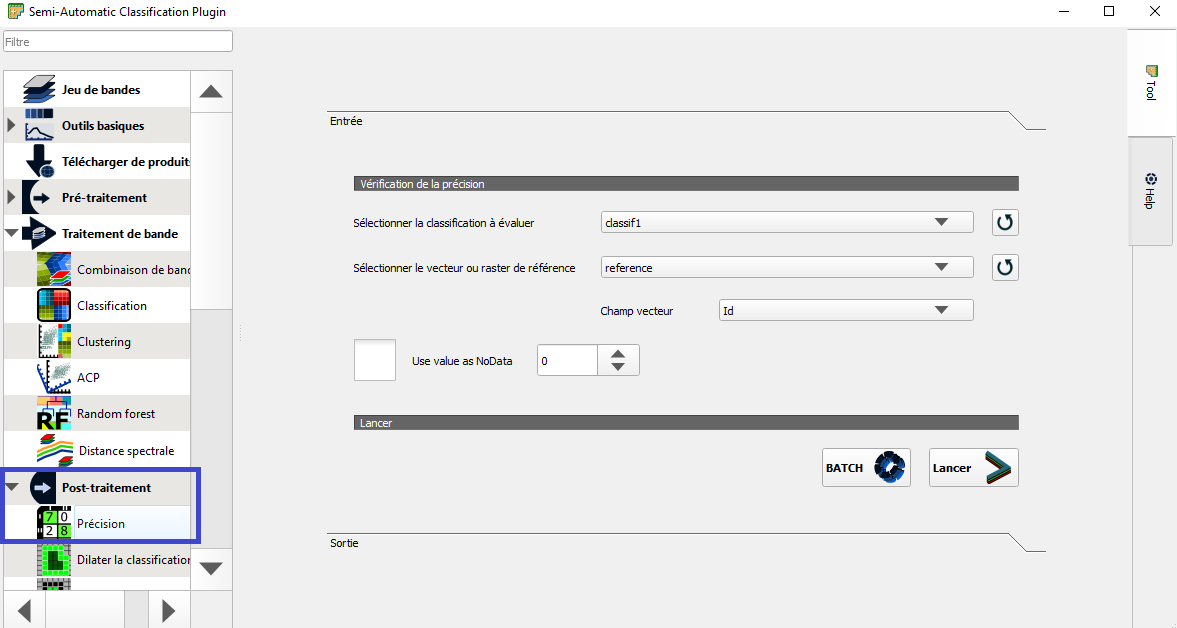

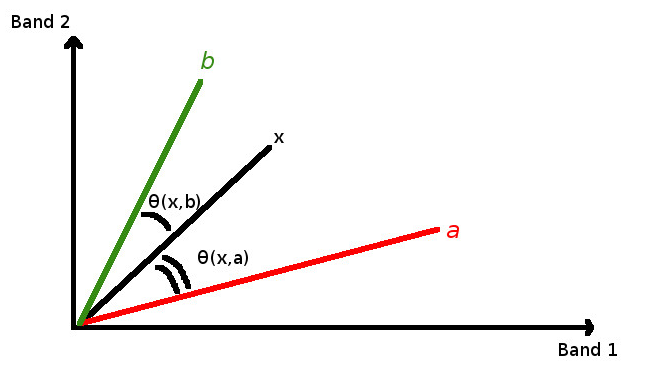

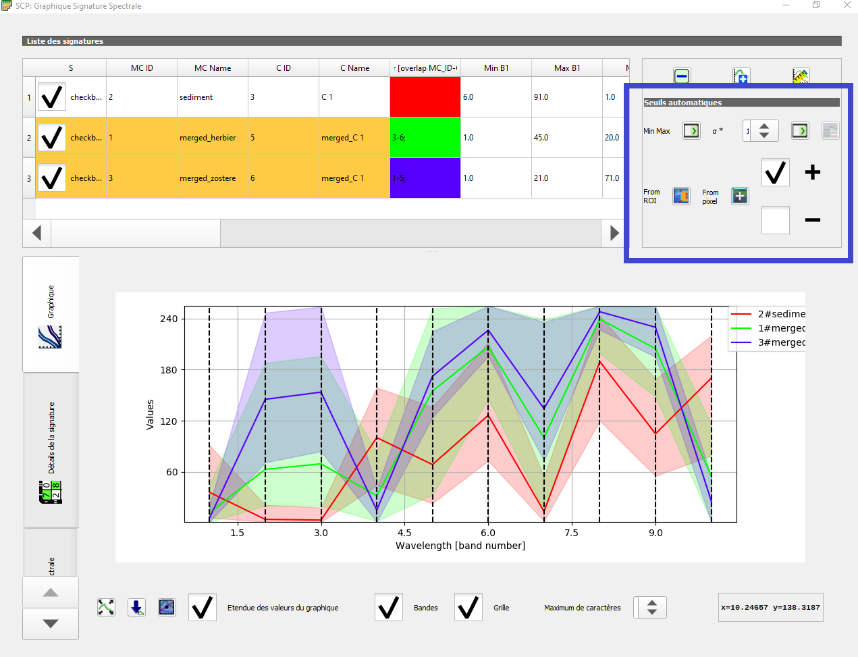

Dans cette série d’articles nous avons vu un tutoriel qui aborde la classification d’images aériennes de drone en milieu littoral. Il utilise QGis dans sa version 3.20 et le plugin SCP dans sa version 7.3. Le…

Read More